Sprache ist unser wichtigstes Werkzeug in der Welt der Neuen Arbeit. In dieser Kolumne zeigen wir, wie sie sich noch ein bisschen sinn- und verantwortungsvoller einsetzen lässt. Diesmal geht es darum, wie viel Krieg in unserer Arbeitssprache steckt und was das bewirken kann.

In der Welt der neuen Arbeit hat achtsame Kommunikation einen hohen Stellenwert. Viele Menschen kennen und nutzen beispielsweise Ideen der Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg. Auch ich übe mich regelmäßig darin, meine Sprache präzise und rücksichtsvoll einzusetzen. Dennoch schrieb ich einer Kollegin vor Kurzem ganz selbstverständlich bei Slack: „Ich habe nächste Woche ein Attentat auf dich vor.“ Was ich eigentlich meinte: Dass ich ihre Unterstützung in einem Workathon brauche.

Sobald ich darauf achtete, stieß ich in Artikeln, in Meetings, in Filmen und Gesprächen mit Kolleg*innen auf noch mehr Beispiele kriegerischer Sprache. Der Schriftsteller David Foster Wallace wurde in einem Vorwort 1 zu einem seiner Essaybände beispielsweise als „Kompetenzgranate mit Dauerzündung“ bezeichnet. Ich wunderte mich, dass mir das vorher nicht aufgefallen war: Unser Wortschatz steckt voller Kriegsvokabular. Aber ist das problematisch? Welchen Effekt hat es auf das gemeinsame Arbeiten und unser Leistungsverständnis, wenn wir regelmäßig kriegerische Sprache nutzen?

Wenn wir bei der Arbeit regelmäßig von Angriff, Verteidigung und Kampf sprechen, kann das ein martialisches Verständnis von Leistung formen.

Taraneh Taheri

Hol dir eine kostenlose Ausgabe von Neue Narrative

Magazin kostenlos lesenAn allen Fronten kämpfen

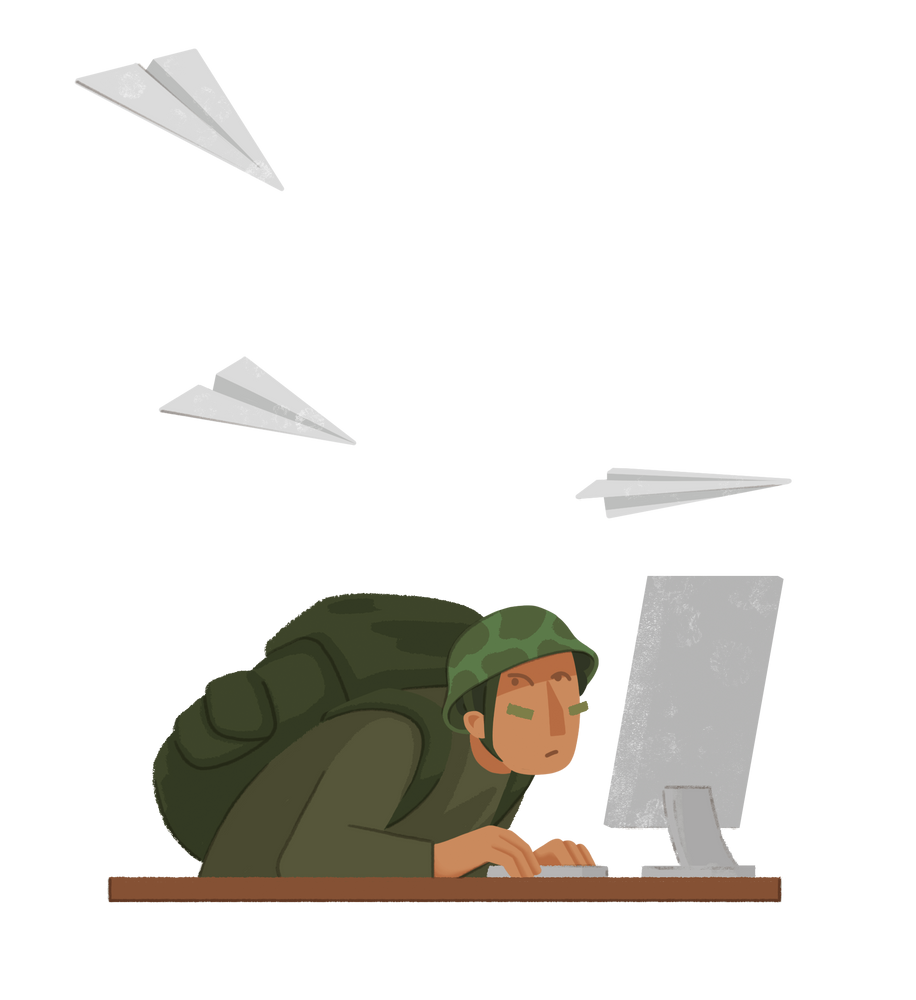

Es gibt einige typische (Kriegs-)Metaphern oder Floskeln, die in Unternehmen verwendet werden, um Leistung einzufordern oder zu beschreiben. Häufig soll einer Aussage mit der kriegerischen Konnotation ein gewisser Nachdruck verliehen werden. Das Problem dabei: Ein solcher Sprachgebrauch impliziert Gewalt als etwas Gutes. Kreuze an, wenn du eine Aussage so oder so ähnlich schon mal selbst gesagt oder in einer Organisation gehört hast:

Beispiele für kriegerische Sprache in Organisationen

- „Ich nehme die Aufgabe jetzt in Angriff!“ oder „Ich möchte Angriffslust sehen!“

- „Wirf die Flinte nicht ins Korn!“

- „Ich stehe mit meiner Kollegin auf Kriegsfuß.“

- „Wir müssen an allen Fronten kämpfen!“

- „Das Produkt muss wie eine Bombe einschlagen!“

- „Die Abteilung muss auf Vordermann gebracht werden!“

- „Ich habe nächste Woche ein Attentat auf dich vor.“

- „Dem schlechten Kundenkontakt müssen wir den Kampf ansagen!“ oder „Wir ziehen gegen schlechten Kundenkontakt in den Krieg.“

- „Wir müssen die Konkurrenz vernichten/angreifen!“

- „Wir müssen den Markt erobern und dafür schwere Geschütze auffahren!“

- „Die HR-Abteilung hat Alarm geschlagen!“

Wichtig ist, zwischen Formulierungen mit eindeutigem Kriegsbezug und solchen, die nichts mehr mit der Ursprungsbedeutung gemeinsam haben, zu unterscheiden. Bei der Bezeichnung „08/15“ vermuten die meisten Menschen beispielsweise keinen Zusammenhang mit Krieg, obwohl 08/15 ursprünglich der Name eines deutschen Maschinengewehrs aus dem ersten Weltkrieg ist. Auch Formulierungen wie „am Riemen reißen“, „bei der Stange bleiben“ oder „Schieß mal los!“ haben ihren sprachlichen Ursprung im Krieg, werden heutzutage aber nicht mehr damit verbunden – und erwecken daher auch keine problematischen Assoziationen. Aber woher kommt es eigentlich, dass es so viele martialische Begriffe in unserem Arbeitswortschatz gibt?

Sprache formt Denken

Deutschland und der Rest der Welt wurden jahrhundertelang vom Krieg geprägt – und werden es bis heute. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat dies nur einmal mehr in unser aller Bewusstsein gebracht. Es ist eigentlich also nur logisch, dass Krieg und Gewalt auch in unsere Sprache eingeflossen sind. Der Linguist Dominik Hetjens von der Technischen Universität Dresden sagt dazu: „Die deutsche Sprache war immer im Wandel. Aber es lässt sich in quantitativen Untersuchungen nachvollziehen, dass es nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg besonders große Veränderungen gab.“

Ob der Gebrauch kriegerischer Sprache am Arbeitsplatz problematisch ist, wurde bisher noch nicht untersucht. „Es gibt derzeit nach meinem Kenntnisstand keine explizite Studie zu der Frage, ob Kriegsmetaphern sich im Arbeitskontext negativ auf die emotionale Befindlichkeit von Mitarbeiter*innen auswirken“, sagt Dominik Hetjens. Jedoch zeigen Studien 2 aus anderen Kontexten, wie beispielsweise von den Sprachforscher*innen Lera Boroditsky und Paul H. Thibodeau, dass Metaphern unsere Einstellung gegenüber einer Sache positiv oder negativ beeinflussen können. Wenn wir bei der Arbeit also regelmäßig von Angriff, Verteidigung und Kampf sprechen, kann das durchaus ein martialisches Verständnis von Leistung formen: Arbeit muss anstrengend sein, muss ein Kampf sein, bei dem es Gewinner*innen und Verlierer*innen gibt. Stets geht es darum, Schlachten zu gewinnen – wenn nicht gegen andere, dann gegen sich selbst, die eigenen Ansprüche oder die Erschöpfung.

Keine Sprechverbote

Diese Kolumne gibt es, um für einen sinnvollen und achtsamen Umgang mit Sprache zu sensibilisieren. Das heißt nicht, dass wir Sprechverbote erteilen möchten. „Es ergibt jedoch durchaus Sinn, mal zu hinterfragen, ob ich mit Kriegsvokabular eigentlich das ausdrücke, was ich sagen möchte“, sagt Dominik Hetjens. Denn viele Menschen wählen Kriegsvokabular aus Gewohnheit oder aufgrund von Mangel an Alternativen.

Schließlich entsteht auch kein Nachteil dabei, kriegerische Sprache auf tatsächlich kriegerische Kontexte zu reduzieren. Ich schade niemandem damit, bei der Arbeit nicht mehr von Fronten, Angriff und Verteidigung zu sprechen, und stattdessen neutrale Alternativen zu wählen. Und wenn sich unsere Arbeitskultur ändert, dann scheint es mir legitim, dass sich auch unsere Sprache ändert.

Hier findest du alternative Vorschläge für die am Anfang genannten kriegerischen Formulierungen. Nutze sie gerne, wenn du möchtest.

FUßNOTEN

- 1

David Foster Wallace: Der Spaß an der Sache (2018) ↩

- 2

Thibodeau & Boroditsky: Metaphors We Think With: The Role of Metaphor in Reasoning (2011). ↩