In Coachings und Selbsthilfe-Büchern lernen wir, überall das Positive zu sehen. Doch dieser zwanghafte Optimismus kann schnell grausam werden – und verhindern, dass sich wirklich etwas verbessert.

Du wurdest gefeuert und du findest nicht, dass es das Beste ist, was dir passieren konnte? Dann sollten wir dringend über dein Mindset sprechen und wie du die Situation für dich nutzen kannst, denn: Probleme sind nur ungelöste Potenziale und Glück ist nur eine Frage der Haltung. Selbsthilfe-Bücher wie The Power of Positive Thinking proklamieren die Fähigkeit eines*einer jeden, sich selbst am Haarschopf aus der Misere zu ziehen; vor allem dadurch, die Misere gar nicht als solche wahrzunehmen, sondern sich auf das Positive zu fokussieren.

Die Ideologie des positiven Denkens sagt, dass Erfolg nur von harter Arbeit abhängt. Misserfolge werden also immer von einem*einer selbst verursacht. Dahinter steht folgende Vorstellung: Wenn wir uns die richtige Denkweise draufschaffen, dann werden wir zufrieden und fröhlich durch unser Leben spazieren. Wer die Disziplin des positiven Denkens meistert, der*die kann gar nicht scheitern. Kurz gefasst: Immer schön optimistisch bleiben, den Kopf nicht hängen lassen und frohen Mutes an der Verbesserung der Lage arbeiten.

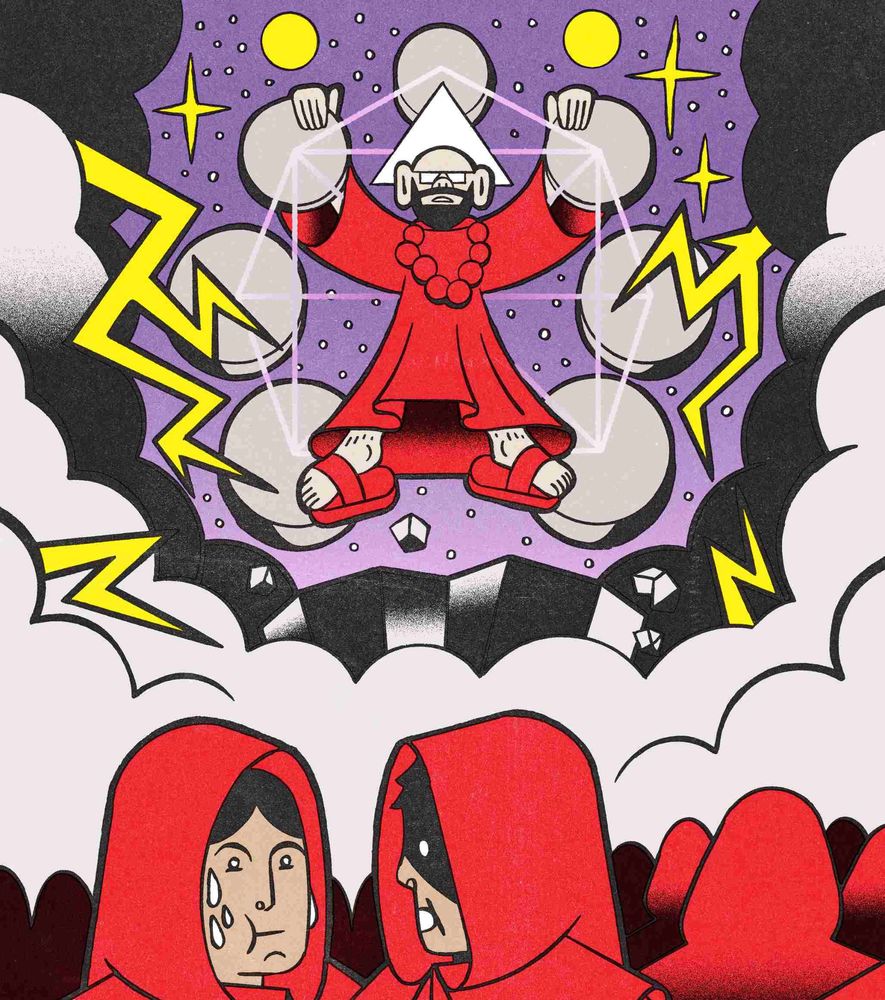

Wenn Optimismus grausam wird

Wir glauben so sehr daran, dass unser Leben besser wird, wenn wir nur genug an uns arbeiten, dass wir gar nicht mehr hinterfragen, ob das Konzept Arbeit, wie wir es heute verfolgen, überhaupt sinnvoll ist.

Dieser Zwang dazu, in allem das Positive zu sehen, wird seit einiger Zeit unter dem Begriff Toxic Positivity – toxische Positivität – diskutiert. Die Aufforderung zum immer währenden Fokus auf die Sonnenseite des Lebens wird als giftig beschrieben, da wir eben auch mal traurig oder wütend sind und diese Gefühle genauso ihren Platz und ihre Aufmerksamkeit brauchen. Sie zu unterdrücken oder wegzulächeln, ist ungesund. Es geht aber um noch mehr: Wer schwierige Umstände mit dem Satz wegschiebt, dass man sich nur mehr am Riemen reißen und positiv in die Zukunft blicken sollte, verhindert möglicherweise, dass sich tatsächlich etwas zum Besseren verändert.

Die Theoretikerin Lauren Berlant nennt dieses Phänomen den „grausamen Optimismus“. Sie meint damit einen Optimismus, mit dem wir uns an falsche Versprechen klammern und vor der Realität fliehen. Sie erklärt das Phänomen so: Optimismus ist zwar nicht an sich grausam, er wird es aber, wenn etwas, das wir begehren, in Wirklichkeit ein Hindernis für unser eigenes Wohlergehen ist. Das Objekt der Begierde untergräbt das Ziel, um dessen willen wir uns ihm ursprünglich zugewendet hatte. Die zentrale Frage, der sich Lauren Berlant widmet: Warum bleiben Menschen einem Leben treu, das nicht funktioniert?

New Work als Beispiel für grausamen Optimismus

Wie sehr uns ein falscher Optimismus schaden kann, zeigt sich daran, wie New Work vielerorts gelebt wird. Zur Erinnerung: Der kapitalismuskritische Entwurf geht auf Frithjof Bergmann zurück. Das zentrale Versprechen war der „Ausbruch aus dieser Knechtschaft“ der Lohnarbeit1, um mehr Zeit für Teilhabe an der Gemeinschaft, Freund*innen und Familie zu haben. Es ging darum, Arbeit radikal anders zu denken und nicht darum, Lohnarbeit schöner zu machen.

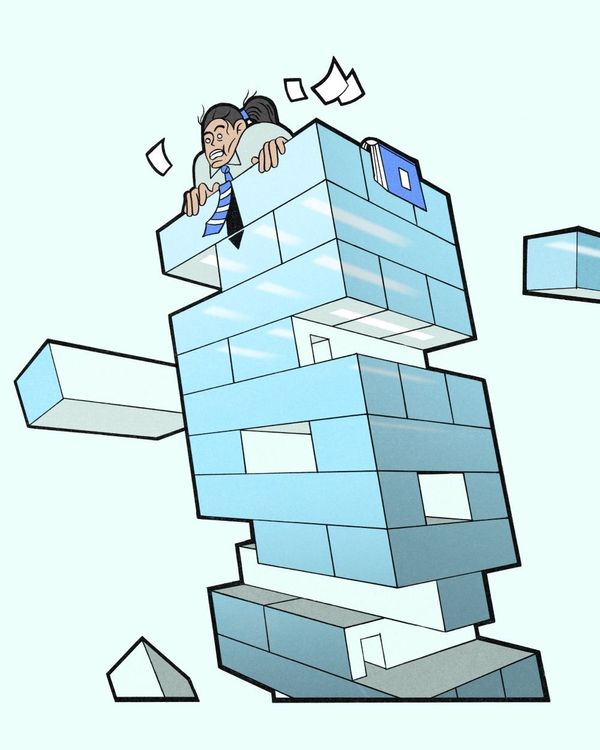

Genau das ist New Work aber mittlerweile für viele Menschen geworden: ein Instrument, um das Arbeitsleben erträglicher zu machen. Ausgehend vom Glauben an eine neue, bessere Arbeitswelt in der Zukunft, versuchen wir, unseren Job und uns selbst immer weiter zu optimieren. Leider ist bisher aber kaum abzusehen, dass sich die Arbeitswelt und unsere Leben auf diese Weise wirklich so verändern, wie Bergmann es skizziert hatte. Stattdessen stellt sich das Streben nach diesem Ideal in der Realität häufig als mehr Überstunden und (Selbst)ausbeutung dar und stabilisiert damit genau die Verhältnisse, gegen die sich der Entwurf ursprünglich wandte.

Deine Gratis-Ausgabe

hier sichernWir sollen unsere Arbeit lieben und aus der Work-Life-Balance der 1990er-Jahre wird nun das Work-Life-Blending. 84 Prozent aller deutschen Arbeitnehmer*innen sind auch nach dem Verlassen des Büros erreichbar und fast die Hälfte hat keine 5-Tage-Woche, sondern arbeitet auch abends und am Wochenende.2 Wir akzeptieren eine schlechte Bezahlung, prekäre Verträge, Überforderung durch Multitasking, ineffiziente Meetings, Druck, Stress und ständige Unterbrechung der Arbeit im Namen der Agilität.3 Arbeitsbedingte psychische Erkrankungen nehmen jährlich zu. 20 Prozent aller Unter-35-Jährigen in Deutschland haben laut des Statistischen Bundesamts nur einen befristeten Arbeitsvertrag. Die Arbeitsbelastung von Führungskräften ist seit Mitte der 1990er-Jahre um 50 Prozent gestiegen, schätzt der Deutsche Manager-Verband.

DU bist das Problem

Warum aber investieren wir trotzdem weiter so viel in die Hoffnung auf eine bessere Arbeitswelt? Der grausame Optimismus induziert ein Möglichkeitsgefühl. Oder wie der deutsche Soziologie-Professor Ulrich Beck es formulierte: „Kapitalismus setzt Optimismus voraus. Der Glaube, dass die nächste Idee immer wieder die Probleme beseitigen wird.“ Diesen Glauben wollen wir nicht aufgeben, denn: Hoffnung ist angenehmer als Angst oder Realismus.

Optimismus motiviert uns, auch der grausame. Menschen empfinden nicht unbedingt Freude oder Vergnügen am grausamen Optimismus; er ist eher Modus des Überlebens, sagt Lauren Berlant. Wir wollen mit besserer Selbstführung mehr Kontrolle über dieses Leben bekommen und disziplinieren uns – jede*r individuell –, um Stress zu managen, anstatt ihn zu minimieren. Wir halten uns bei Laune, trainieren Dankbarkeit und Eigenverantwortung, zum Beispiel mit hübschen Tools von Neue Narrative, besinnen uns auf die eigenen Stärken und schreiben allabendliche Listen mit all den Dingen, die am Tag gut gelaufen sind.

Die Transformation wird aber in Wirklichkeit gerade dadurch unmöglich, denn: Wir kämpfen nicht für radikal bessere Arbeitsbedingungen oder gegen Arbeit an sich. Wir sind damit beschäftigt, den Anforderungen der neuen Arbeitswelt gerecht zu werden – dabei sollte sie gar nicht so viel fordern. Statt gemeinsam zu streiken und das Jobsystem auf den Kopf zu stellen, oder wenigstens Fünf-Stunden-Arbeitstage zu fordern, verfangen wir uns in einem Teufelskreis von Anpassung und kleinen Veränderungen. So kann das aktuelle dysfunktionale System fortbestehen. Wir glauben so sehr daran, dass unser Leben besser wird, wenn wir nur genug an uns arbeiten, dass wir gar nicht mehr hinterfragen, ob das Konzept Arbeit, wie wir es heute verfolgen, überhaupt sinnvoll ist.

Das positive Denken ist ein Privileg

Hinter der Idee des positiven Denkens steht die neoliberale Vorstellung, dass wenn wir frohen Mutes unser Bestes geben, ein fester Job, Sicherheit, Aufstieg, Wohlstand und beruflicher Erfolg selbstverständlich folgen werden. Für manche stimmt das, ein bisschen zumindest. Für viele Menschen verwirklicht sich dieses Versprechen des positiven Denkens aber nicht. In Deutschland haben wir beispielsweise einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa: Mehr als ein Fünftel aller abhängig Beschäftigten, rund acht Millionen Personen, verdienen weniger als 11,40 Euro pro Stunde – brutto wohlgemerkt – 2,4 Millionen nicht mal den gesetzlichen Mindestlohn. Die Hälfte von ihnen bleibt über mehrere Jahren in dieser prekären Position. Prekarität als Dauerzustand gilt insbesondere für in diesem Sektor überrepräsentierte Frauen.4

Angst vor dem sozialen Abstieg und vor Armut ist ein konstitutives Element des Kapitalismus, Optimismus auch deswegen sein Motor. Sich der Sonnenseite eines Lebens zuzuwenden, das in Zeiten von steigenden Ungleichheiten und fortwährender struktureller Unterdrückung durch zum Beispiel Sexismus und Rassismus gelebt wird, ist aber ein Privileg, das nicht alle von uns haben. Wenn wir anerkennen, dass in unserem kapitalistischen Gesellschaftssystem der Erfolg einiger Menschen auf dem Versagen anderer basiert, wirkt der Verweis auf die Eigenverantwortung und die Macht des positiven Denkens zynisch.

Die Optimismusnorm privatisiert das Scheitern und führt alle Probleme auf das Individuum zurück. So entfremdet sie diejenigen weiter, die bereits Schwierigkeiten haben. Wer verzweifelt nur noch rumstänkern will oder bereits aufgegeben hat, braucht kein Selbstmanagement-Training, um zu lernen, die eigenen Ziele leichtfüßig zu erreichen, sondern radikal andere Lebensbedingungen. Den Blick ausschließlich auf das Positive zu lenken ist eine Vermeidungsstrategie und lässt keinen Raum für ein sehr reales Gefühl der Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit vieler Menschen. Und hindert uns alle daran, gemeinsam an wirklichen Lösungen zu arbeiten, denn: Wir dürfen nicht mehr gegen etwas, sondern nur für etwas sein. Durch diese durchweg positive Attitüde werden Dissens und die Möglichkeit von Veränderung erstickt.

Eine wünschenswerte Realität

Das bedeutet natürlich nicht, dass wir unablässig negativ sein sollten, sondern dass wir aufhören sollten, unablässig positiv zu sein. Wie sollen wir immer konstruktiv sein, wenn unser Ziel ist, etwas abzuschaffen? „Das Lohnarbeitssystem ist nur eine Weise, die Arbeit zu organisieren und zu strukturieren“, schrieb Frithjof Bergmann, „und eine problematische noch dazu.“¹ Versuchen wir, sie uns nicht schönzureden.

Eine immer positive, immer konstruktive Perspektive versperrt den Blick auf die Probleme, die wir haben und damit auch auf die durchaus existierenden Chancen auf eine radikale Transformation. Dem Mythos der Macht des positiven Denkens und der persönlichen Verantwortung können wir mit Mut zum Realismus begegnen: Mut, Platz für Probleme zu machen, dafür, es nicht zu wissen und keine Lösung parat zu haben, Angst und Hoffnungslosigkeit ernst zu nehmen, ohne uns ihnen vollständig hinzugeben. Und Mut, unseren Blick nicht ausschließlich auf eine bessere Zukunft zu richten und uns damit zu vertrösten, dass schon alles gut wird, sondern ganz konkret an einer wünschenswerten Realität zu arbeiten.

Eine neue Arbeitswelt braucht radikalen Realismus. Es geht dann weniger darum, innovative Ideen für eine bessere Zukunft zu entwickeln, sondern darum, die aktuell sich immer weiter verschärfende Situation vieler Menschen zu entschärfen, die von Ausbeutung und der steigenden Ungleichheit in unserer kapitalistischen Gesellschaftsordnung betroffen sind. Zentral dafür ist die Frage, wie ein gutes Leben für alle aussehen kann, das nicht auf dem Streben nach Erfolg und Leistung aufbaut.

(Auf den optimistischen letzten Absatz, in dem steht, dass alles gut wird und was du selbst dafür tun kannst, verzichtet dieser Text.)

Buchtipp

FUßNOTEN

- 1

Frithjof Bergmann: Neue Arbeit, Neue Kultur (arbor). ↩

- 2

Markus Albers: Digitale Erschöpfung. In: Harald Fortmann und Barbara Kolocek: Arbeitswelt der Zukunft. ↩

- 3

Nadine Müller und Christoph Wille: Gute agile Arbeit – Arbeitsstress im Zuge der Digitalisierung vermeiden. In: Jahrbuch Gute Arbeit 2019. ↩

- 4